藍色能源再現突破 港研水管納米發電

- 新科技速遞

- 2021年3月22日

Table Of Contents

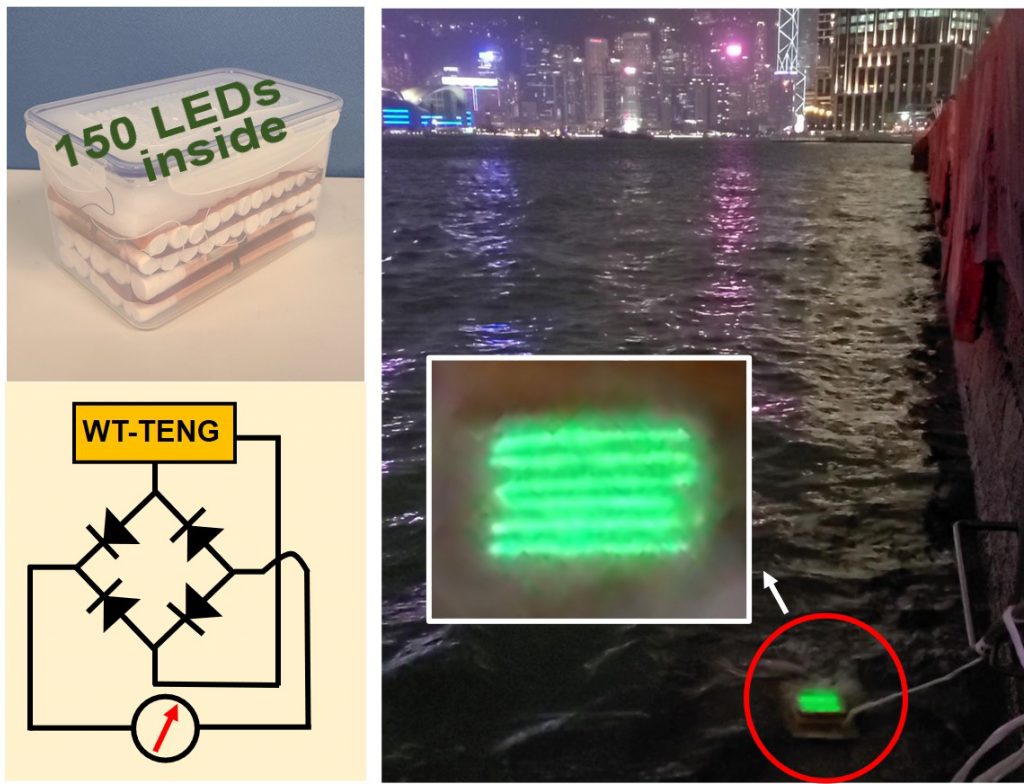

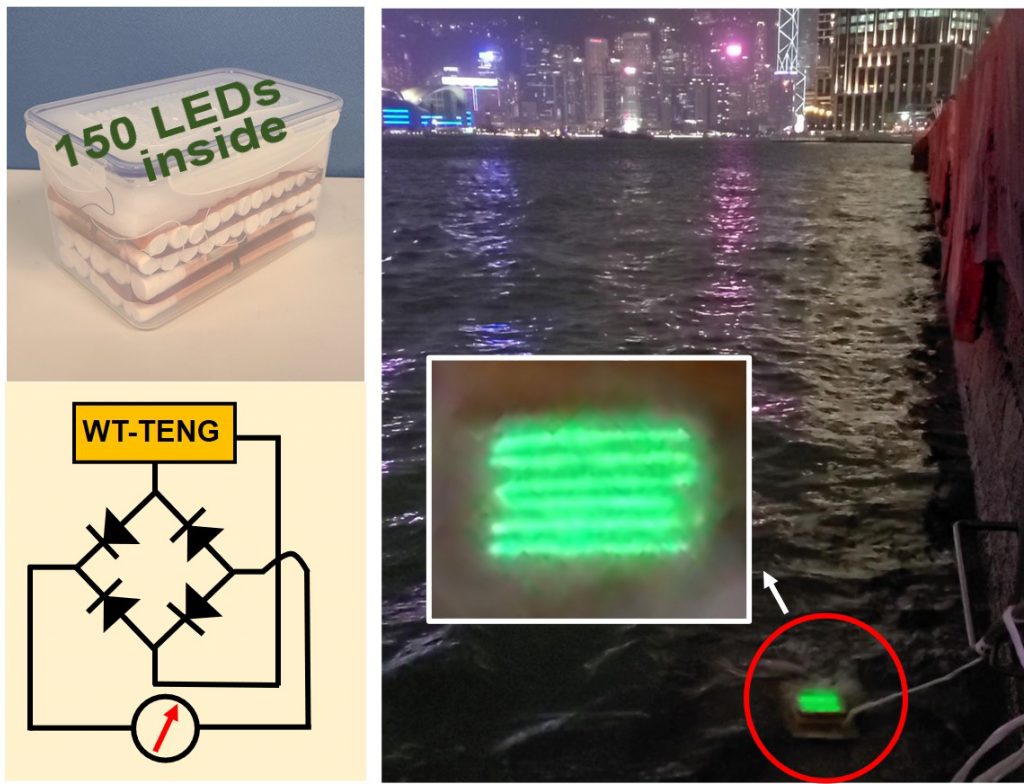

裝有34個WT-TENG單元的盒子,放到海面上收集海浪能量,獲得TENG裝置現有記錄中最高的輸出值。

新科技速遞

歷史上人類以水力發電,往往利用水從高至低的動能,海洋佔據地球面積約七成,海浪有巨大能量,卻難以採集,尤其是從不規則和低頻率(<5Hz)海浪採集能量,更加困難。

摩擦納米發電機(Triboelectric Nanogenerator,TENG)研究熱潮,從2012年美國華裔學者王中林教授研發首部TENG開始,工作原理是通過摩擦起電效應和靜電感應效應,微小機械能可轉換為電能,由於可把海浪轉換成電能,被廣稱為「藍色能源」,成近年的熱門研究項目。

但是採用TENG技術開發海浪能量,必須開發高效的納米材料,香港城市大學的王鑽開教授的團隊,曾開發超潤滑界面的液摩擦納米發電機(SLIPS-TENG),引起業界注意。

最近,香港中文大學工程學院研究團隊再研發一款水管式摩擦納米發電機,更可將不規則低頻機械能,包括低頻和不規則的海浪能量,高效轉換成電能。

科研人員一直致力探索如何充分利用海洋來發電,解決世界能源危機,以及火力發電的污染。

納米發電機分壓電、摩擦及熱釋電三種,而 TENG則透過摩擦起電和靜電效應,從兩種材料相互摩擦時的機械能轉換為電能。

然而,一般的TENG裝置都是固體與固體摩擦,難以確保兩種摩擦材料的接觸緊密性,產生的電荷密度往往較低,材料表面更在長期摩擦後,出現磨損。此外,以往收集不規律振動能量的TENG裝置,要加入不同部件例如彈簧、支架、旋轉器具等,複雜結構又降低採電的效率。

10個WT-TENG單元組成手環,測試員戴上不斷擺動手臂發電,有望用於開發自行充電的穿戴式,甚至是可供電的智慧衣料

中大機械與自動化工程學系助理教授訾雲龍教授的研究團隊,克服以上技術限制,針對不規律和低頻環境,例如水面上海浪,開發出一款水管式摩擦納米發電機(WT-TENG)。

團隊將水封裝在手指大小膠管(FEP)內,當水與膠管的電極區域摩擦,便會產生電流。基於水的流動性,WT-TENG也適合在多種運動模式採集能量,包括旋轉、搖擺、蹺蹺板、水準線性模式等,例如風力、海浪、身體和車輛運動等,應用範圍更加廣泛;不同能源採集(Energy Harvesting)應用,可為物聯網和穿戴裝置,提供自供自足的能源,毋須經常充電或換電。

另外,由於水和膠管表面可緊密接觸,突破基於固體材料的TENG裝置電荷體積密度不足問題。經過測試,WT-TENG輸出體積電荷密度,低至0.25 Hz頻率下達到9 mC / m3,為有記錄中最高的輸出值。

WT-TENG單元可像積木一樣,拼合成較大型發電裝置,令電能輸出倍增。研究團隊測試了兩個裝置,分別為裝有34個WT-TENG單元的盒子,放到海面上,收集海浪的能量,以及有10個WT-TENG單元組成手環,測試員戴上不斷擺動手臂。兩個測試的高峰發電量都足以推動150個LED燈泡。

訾雲龍教授表示:「之前海洋能收集系統往往要依賴龐大而笨重的電磁發電機(Electromagnetic generator,EMG),不過往往要海浪達到較高頻率,才能發電。是次研究有望推動摩擦納米發電機技術的應用,特別是收集『藍色能源』。」

相關研究成果刊登於《先進能源材料》(Advanced Energy Materials)。文章第一作者為博士後研究員吴昊、訾雲龍教授為唯一通訊作者,香港城市大學王鑽開教授參與指導工作。